“大厂”的青年俊杰,是我们共同面对的时代课题

- 类别:职场八卦 时间:2023-08-15 浏览: 次

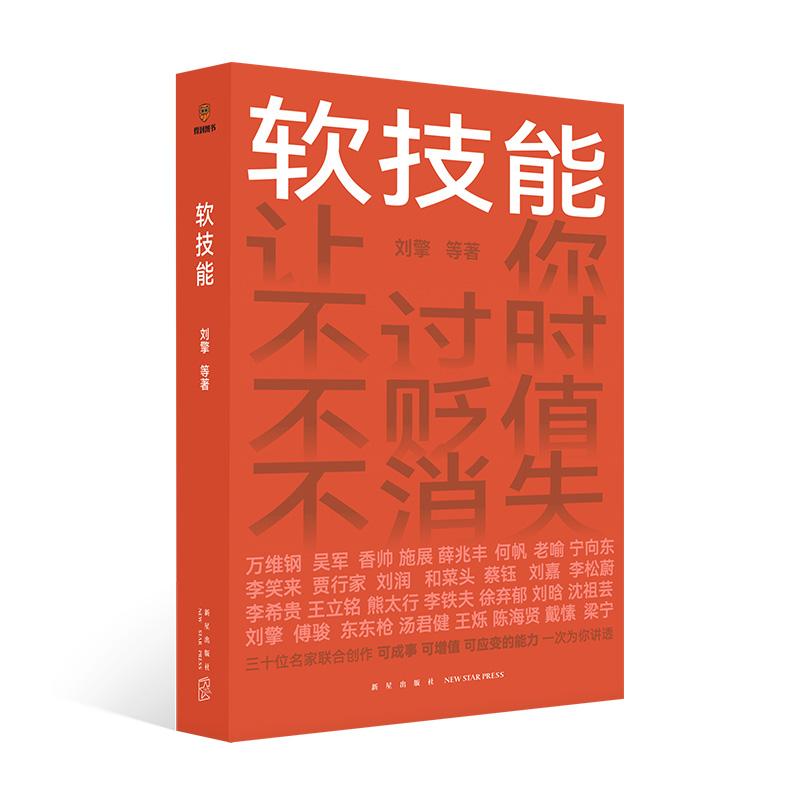

- 把握软技能,成为那个不过时、不贬值、不消失的职场人,是我们共同面对的时代课题。35岁是一个人职场的分水岭,要么晋升,要么淘汰,晋升的毕竟是少数。初入职场时,你可能在为这些问题苦恼:怎样找到自己的核心竞争力?只要你身在职场,想要应对现实的挑战、提升自己

过去,社会以硬技能为标准来评判我们:强不强? 坚定不坚定? 明天,社会将更多地以软技能的标准来评判我们:我们有多少积极影响力? 您可以组织多少人进行协作? 掌握软技能,成为不会过时、不会贬值、不会消失的专业人士,是我们共同面临的时代和任务。 新书《软技能》邀请了万伟刚、吴军、施展、刘青、李希贵、薛兆丰、梁宁等30位“得系”老师进行集体创作,讲述他们的软实力。在不同领域和情况下的经验。 软技能的行动模型。

如今,很多紧迫的岗位要求都写出了“35岁以下”的歧视性要求,因此很多进入“大厂”的年轻人才往往到了35岁就被解雇。35岁是一个分水岭。一个人的职场,要么升职,要么淘汰,虽然升职的人是少数。 这似乎比表面上看起来更悲伤。 神经科学家告诉我们,人脑的认知能力到了40岁左右,70岁以后就开始衰退。如果一个人在35岁时被淘汰,就意味着:硬技能只为他赢得了机会玩,但是人的高贵的、潜在的部分——大脑——从来没有尝试过竞争。 作为一个完整的人,他还没有完全发展,他就会被迫离开舞台。

“35岁现象”是对中国人口红利的挥霍吗? 这对年轻人来说是粗鲁和不公平的吗? 该App创始人、《罗辑思维》主讲人罗振宇给出了肯定的答案。 他解释说职场心理学测试,故事还有另一面。 “你注意到了吗?虽然在以残酷着称的‘大工厂’里,35岁以上的工人还是不少,他们怎么能留在职场?不是说不急着招人过来吗?” 35岁?答案是:大量35岁以上的人往往不是通过社会紧急招聘来获得职位的,他们求职的方式并不新鲜,人只要有一定的人脉,或者在世上有一点威望,无论他们有多少,都不再需要面对这些社会急招的“硬杠杆”考验,还有一些秘密通道指导他们的行踪,另外设立一个衡量标准机制来考虑他们的价值。他能带领团队吗?他能为工作氛围带来积极的影响吗?他在公司之外的人际资源如何?他能为公司品牌增加价值吗?...看看这个维度是远远超出了对一个人硬实力的考察。” 于是,“软技能”的核心命题自然就出现了。

什么是软技能? 罗振宇表示,软技能不是“做得不够,就用心态来弥补”,不是“以情商代替情商”,不是“利用人际关系来避免正面竞争”,甚至是与硬技能并列的另一种技能。 软技能是我们生活中必须迎来的能力升级。 如果一定要给出一个时间的话,那是发生在35岁左右。35岁之前,我们可以是一个点。 社会以硬技能的标准来评判我们:是否扎实? 坚固且变形? 35岁以后,就要从点拓展到网。 社会通过软技能来评判我们:有多少积极影响? 您可以组织多少人进行协作? 今后,我和我的网将一起接受审判。

那么,软技能和硬技能有什么区别呢? 简单来说,硬技能就是操纵世界的能力,其处理对象是“物”。 软技能是影响他人的能力,它涉及“人”。 在罗振宇看来,硬技能往往有明确的标准、清晰的界限,而软技能的世界却是混乱的:这种方法有效吗? 不一定是在另一种情况下; 看起来像是一场大胜利? 虽然代价已经暗中付出; 面对激烈的批评? 虽然有人在默默欣赏; 这次很尴尬吗? 殊不知,获得怜悯也是一种得分; 没有人提出异议吗? 这可能不是真正的共识……掌握软技能很难吗? 不完全的。 “掌握所谓的软技能,无非就是学会像‘设计师’一样,从不变的人性、千变万化的人情中把握世界的规律。软技能始于人,终于人。人” ,既是软技能的手段,也是软技能的目的。” 罗振宇说道。

《软技能》一书汇集了30位不同领域顶尖大师的智慧。 他们将自己对软技能的理解以信件的形式奉献给读者。 来自不同行业、不同专业背景的专家在来信中解释道。

当你刚进入职场时,你可能会被这个问题所困扰:如何找到自己的核心竞争力? 如何说服老板同意我的计划? ...成为业务骨干后,您担心的问题是如何提高团队凝聚力? 如何在竞争中脱颖而出? ...当你成为一名经理时,你开始关注:如何管理能源? 如何预测大趋势? ……老师们来解答这些问题吧! 只要你身处职场,想要应对现实挑战、提升自身价值、投资未来,都可以把《软技能》当作一本参考书,随时来找答案。

这些类型的信件传达了一个强烈的信号:我们不关心世界,我们只关心你。 本书的每一篇文章,除了精辟的见解外,还有一颗“前人之心”。 比如,向中国读者介绍当代英雄新思想的专栏作家万伟刚,献给那些不甘平凡、想成为大人物的读者:“野心、入圈、视野是软技能,大人物都有。” 在投资、算法等多个领域都取得一定水平的高效人士吴军,献给想要提高工作效率的读者:“我们一生中做的事情中,大约有70%是这样的:不会带来任何结果和影响,20%会带来好结果,10%会带来坏结果,如果我们不做70%没有结果的事情和10%带来坏结果的事情,效率就会下降。我们的生活将会更加美好。” 牵手拥有前沿数据分析和一线实地研究的金融学者向帅,献给想知道“谁在职场更受欢迎”的读者:“发现你的才华,在场景中不断磨练,并将其转化为您独特的软技能。 只有这样,我们才有机会坚决反抗这个时代。”在写作中职场心理学测试,我们可以运用历史、地理、哲学、思想等各学科的知识,献给以终身学习为目标的读者:“让我们成为时代的提问者聚集在一起。 做知识的主人,做经典的弟子,做英雄的辩手。”经济学家薛兆丰献给想入门经济学的读者:“问愚蠢的问题,真知自然会来。” ”关心宏观趋势,更关心《大家的变量》作者何帆献给那些既看日常用品,又想看世界大势的读者:“小趋势往往发生在年轻人身上。人、边缘地区和跨学科。 这就需要我们向自己学习。 走出自己的舒适区,了解他人,了解其他领域。

”德州麻将爱好者老于献给想要提高决策准确性的读者:“不能计较‘一城一池’的得失,而要建立科学的决策——使系统具有很高的“获胜”概率。 ”更懂企业、更懂人性的管理学家宁向东献给想要更了解自己的读者:“你必须永远记住你的基本盘在哪里,知道你在忙什么是否有帮助。 巩固发展基础盘。 ”以说明书形式写了很多畅销书的李笑来,献给那些渴望学习新知识却不知从何入手的读者:“学习,虽然只是‘看说明书’小心'; 只是说明书的内容不同而已。 ”总能在世界各地的文艺风波中找到话题的贾兴嘉献给那些想提高观察能力的读者:“如果能用艺术家的观察能力来控制整个礼堂来应对与一个人相处,你可能还会像拥有“读心术”一样神奇。 ”不仅是知名商业顾问,同时也是百万畅销书作者的刘润献给长期为“写点什么”而困惑的读者:“从场景推导到突破认知,提炼核心逻辑,举一反三,复习总结后。 你需要利用逻辑潜力牢牢抓住读者的注意力。 ”20多年来一直向网友推荐好书的网络爱心妈妈和菜头,献给想读更多好书的读者:“读书是一门很古老的技能。 虽然核心是慢慢地、仔细地阅读,追求一次读一本书的收获。 ”《商业参考》社长蔡宇献给总是被期限(年后限制)追赶而感到力不从心的读者:“确定自己的目标,随时根据目标决定自己当前的行动。 这可以帮助你始终抓住生活的主线。

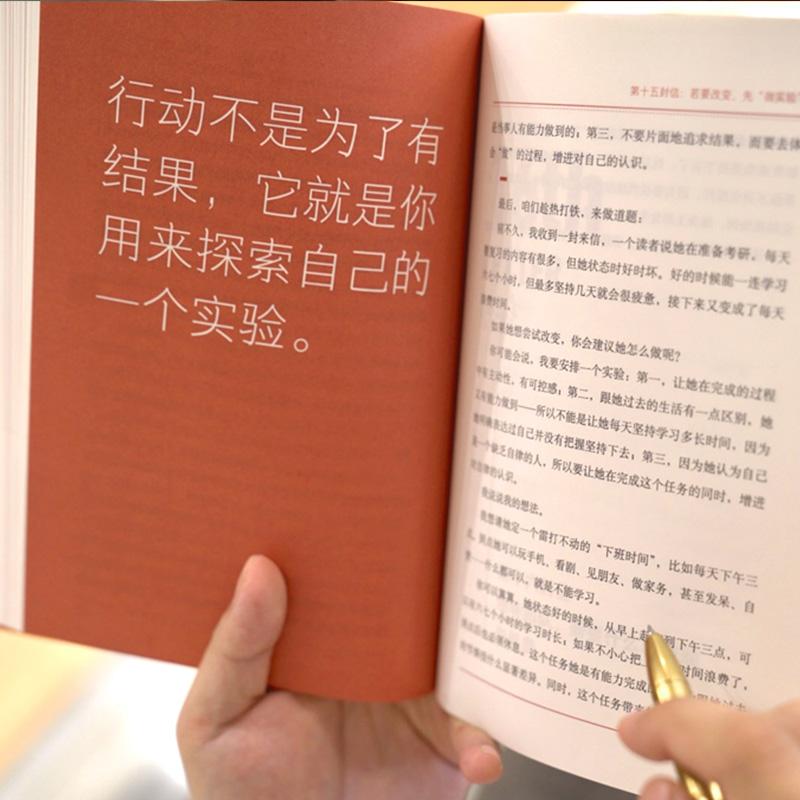

”研究人工智能和大数据的上海学院副院长刘佳献给想从数据中看到更多花样的读者:“在人工智能领域,这些首席数据科学家的主要任务是建立一个目前合适的目标函数。 有了目标函数,整个公司或者整个数据部门就可以开始业务优化,用数据指导决策。 深知现代人“卡”在那里的心理咨询师李松伟,献给总觉得自己太忙于行动而无法改变结果的读者:“行动不是为了结果,它是一种实验运用去探索自己。在行动的过程中,每一次新的感受都会让你更加了解自己。”拥有40年管理经验的教育家李希贵献给刚刚走上管理岗位的读者:“你应该用你需要的同学去联系更需要的同学,用你的软技能换取对方的硬装备,用你的真心赢得良好的发展环境。”科学书籍,献给那些想知道科学家如何立场的读者:“拥有一门常年训练的手艺,是一份难得的礼物。它应该用在真正能解决问题的场合,而不是让它决定问题。”我们可以在那里解决问题。 洞察人际关系的熊泰兴献给想了解体制内生存之道的读者:“能吃苦,就能吃‘穷’,能关门,能丢脸,你还可以看书。” ”研究量子计算的科学家李铁夫献给想看一看理科生的甜心读者:“现在的困难可能会成为未来的趋势,所以接受它,熟悉它,掌握它。

”长期从事战略史研究的学者徐启宇献给想知道如何解决高风险困境的读者:“站在对方的角度,说服对方时聚会,为他制定一个解决方案。 与其说这是一种解决冲突的策略,不如说这是一种真诚的力量。 ”主张法律是一种思维方式的法学家刘瀚,献给希望从跨国界的法律世界中获得灵感的读者:“不要浪费任何危机,任何危机都是重组的重大起点。组织结构。 你必须有意识地参与危机带来的建设。 ”家校关系专家沈祖云献给想知道下一代需要哪些软技能的读者:“如果孩子还处在‘运用已知——掌握新知识——构建个人知识体系’的过程中,他们不会害怕未来的世界。 不确定。 ”金句频出的哲学院士柳青献给想要提高表达沟通能力的读者:“作为倾听者,可以听懂表达能力较弱的一方的讲话; 作为演讲者,你可以让较弱的人能够理解。 党明白你的意思。 》,这位让点餐、喝水成为一门艺术的企业家,献给那些想让自己在社交舞台上更受欢迎的读者:《传奇小吃圈的前辈们为什么能在陌生的酒店点餐》 “跳到大厨”用的是“四步点餐法”,我即将在这本书里教大家。”在“唯快”创意行业打拼多年的董东健但不破”,献给那些因投入时间与产出质量成反比而苦恼的读者:“首先,你应该花尽可能少的时间把事情做好。其次,你应该尽量花你有限的时间做好事。

”前NO.1大厂关培生、现金牌创业教练唐俊健献给想在大厂打拼的读者:“大厂的职业发展原则是,你服从某个机构、组织,在团队合作的同时,也要锻炼“不屈服”的能力。 这并不是鼓励你跳槽,而是锻炼你“在大厂发展不好,有勇气跳槽”的能力。 ”用人类学研究方法养育一对孩子的资深媒体人王朔,献给那些想在与陌生人交往上有所突破的读者:“如果你会说话,你就会打败一群人,而你能忍受(紧张、尴尬)等)打败另一批人并找到共同语言,然后你就打败了大多数人。 ”呼吁“爱情需要学习”的心理学家陈海贤献给想要拥有高质量亲密关系的读者:“你必须用‘关系’的视角去认识事实背后的信息,并选择正确有效的处理方法。 ” 跨文化研究专家戴苏献给那些想知道如何处理成人友谊的读者:“如果你品味对了,头脑对了,你就会找到那种‘不容错过的人’。 '。 ”朋友圈里非常强大的产品梁宁,献给正在苦苦思考“如何建立有意义的人际关系”的读者:“良好的关系必须改善和流动你的能量,而不是压缩和限制它。 ”

事实上,在软技能的世界里,没有标准答案。 因此,软技能老师并没有提供真相。 正如斯坦福大学传奇院士詹姆斯·马奇所说:“老师的工作就是构建一个世界,让人们能够通过自己的眼睛看到自己应该做什么。” 读完这本书,这是你自己的“事件”;读完这本书,这是为你建造的世界。(读者新闻全媒体记者何健)